La obra de arte es el residuo de una contemplación absoluta, donde el alma se observa en el proceso puro de la creación, pues ella no es otra cosa sino el mero acto de producirse a sí misma. Se cree, de forma ingenua, que el arte puede ser observado, que hay una mirada tiránica que se cierne sobre el objeto artístico y que lo apresta para el deleite de su utilización en la dimensión pragmática del arte. Se imagina que el trabajo del Artista tiene un precio y que al pagar por aquel se ha adquirido la gracia de un daimon; no obstante éste siempre permanece impersonal e inaprensible.

Aunque haya un intercambio consensuado, la obra de arte tiene un precio inaccesible que subyace a su positividad, pues el Artista tiene exigencias excéntricas, quiere la fugacidad o, lo que es lo mismo, desea permanecer en lo negativo; para ello toma a diversos sujetos, desgraciados ellos, e hila a través de sus frágiles existencias una tela intangible donde habrá de sumergirse en sí mismo hasta volverse parte de lo creado, porque el Artista, si lo es, sueña con ser consumido por la obra.

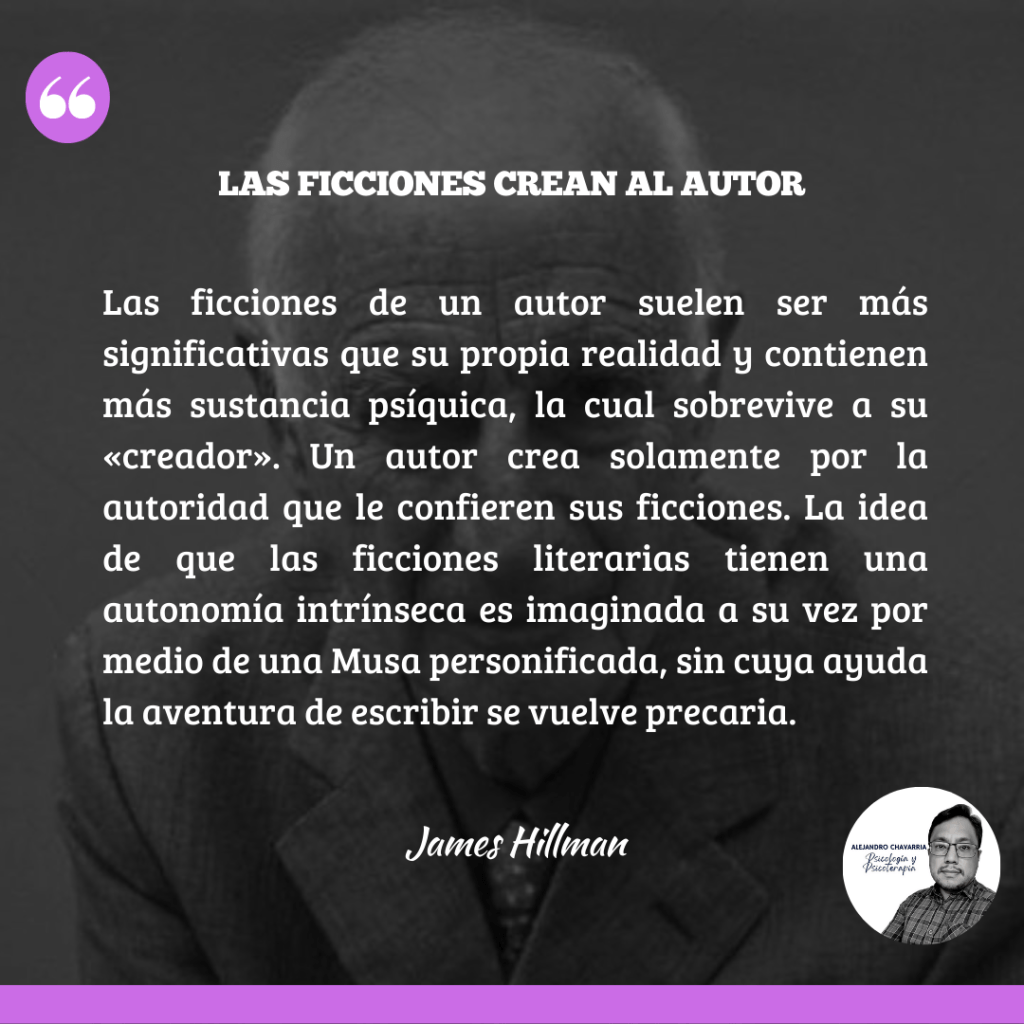

La obra artística no pertenece verdaderamente al autor o, más precisamente, el autor no es quién comúnmente se piensa como creador. Goethe acostumbraba a decir que «El Fausto» lo había creado a él, lo cual supone una reversión en el orden que el sentido común propone sobre el acto creativo. Son las imágenes y las ideas quienes crean la realidad, son ellas las que se actualizan en el trabajo del individuo que lucha constantemente para poder recibirlas de forma digna, a la vez que intenta, vanamente, liberarse de las necesidades que le reclaman. La experiencia creadora es extática y tortuosa a la vez.

Cuando los psicólogos asumen que las imágenes e ideas derivadas del paciente le pertenecen a éste o que se gestan en la vida personal del sujeto, han olvidado que la realidad psíquica es primordial y más fehaciente que lo que los individuos conciben como real. Cuando en el consultorio el drama del síntoma que se hace presente se reduce a las singularidades de la vida común y corriente, a la causalidad cotidiana, el terapeuta, en realidad, intenta minimizar a un dios para hacerlo caber en los estrechos confines de la persona, a ese acto se le denomina: “inflación psíquica”.

El psicoterapeuta, en cambio, ejerce bajo la premisa de que el síntoma es el verdadero terapeuta y que su dolor es el camino profundo que recorre para poder liberarse de la literalidad de la carne que lo aprisiona. Sabe que la labor terapéutica consiste en permitir, de forma consciente, que el síntoma sea recibido como un huésped en el hogar lógico del paciente, para dejar que éste lleve a cabo su tarea creativa y continúe la senda de su dialéctica particular. Todo ello precisa que tanto el terapeuta como el paciente entiendan que es el alma quien los crea, que son las ficciones quienes, en realidad, se curan a sí mismas en el diálogo con su interioridad.

En este sentido la psicoterapia es la asunción del acto creativo puro, pues a diferencia de la creación artística su ejercicio no parte de los residuos objetuales para cincelar la forma subyacente en el trozo de roca o para pintar en el lienzo, sino que se sostiene de lo intangible, de aquello que es un concepto en sí mismo y así llega a comprender que es el proceso de la negatividad quien, genuinamente, modela el acto productivo de ser un alma frente a sí misma.